海綿城市是指城市能夠像海綿一樣,在適應環境變化和應對自然災害等方面具有良好的“彈性”,下雨時吸水、蓄水、滲水、淨水,需要時將蓄存的水“釋放”並加以利用。海綿城市建設應遵循生態優先等原則,將自然途徑與人工措施相結合,在確保城市排水防澇安全的前提下,最大限度地實現雨水在城市區域的積存、滲透和淨化,促進雨水資源的利用和生態環境保護。在海綿城市建設過程中,應統籌自然降水、地表水和地下水的系統性,協調給水、排水等水循環利用各環節,並考慮其複雜性和長期性

第一部分:美國田納西大學在《LOW IMPACT DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR THE PlanET REGION》手冊中總結了常見的13種雨水基礎設施原理及通用構造,今天給大家分享一下:

1、RAIN GARDEN 雨水花園

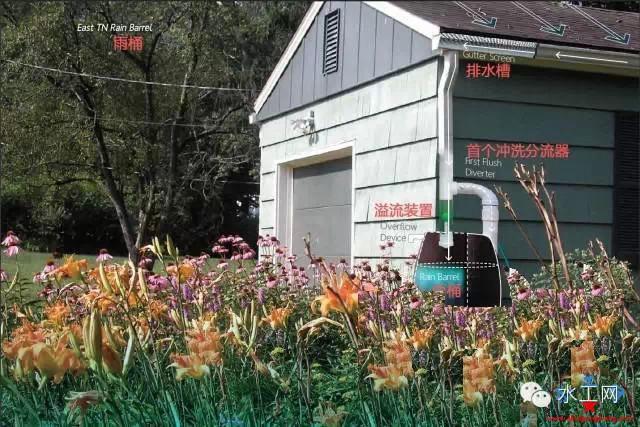

2、RESIDENTIAL RAINWATER HARVESTING 住宅集雨設施

3、PERMEABLE PAVING 透水廣場路面

4、VEGETATED ROOF 綠色屋頂

5、TREE BOX 集雨樹箱

6、BIORETENTION CELL 街道生態調節池

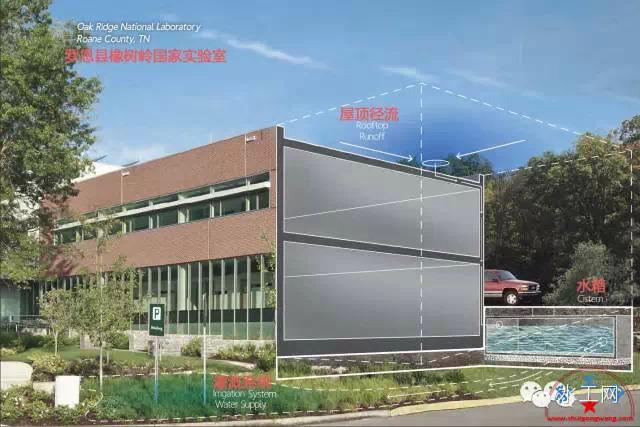

7、COMMERCIAL RAINWATER HARVESTING 雨水收集利用

8、INFILTRATION STRUCTURE 地下滲透儲水結構

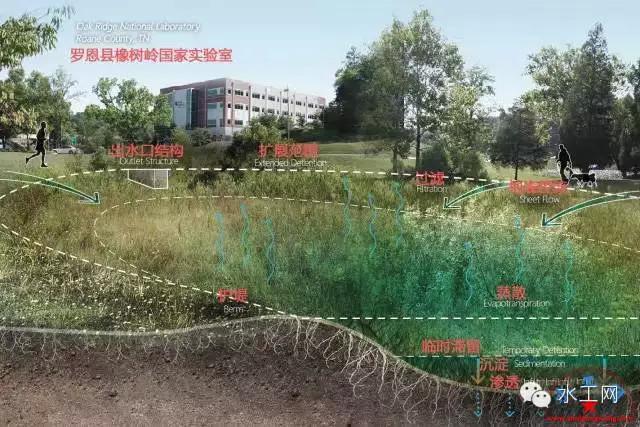

9、VEGETATED DETENTION BASIN 植被集雨盆地

10、WET POND 濕地、池塘

11、CONSTRUCTED WETLAND 人工濕地

12、VEGETATED SWALE 生態調節溝

13、SAND FILTER 砂濾裝置(過濾重點汙染源)

第二部分:海綿城市·設計規範要點(圖解)

1.透水鋪裝

透水磚鋪裝、透水水泥混凝土鋪裝和透水瀝青混凝土鋪裝,嵌草磚、園林鋪裝中的鵝卵石、碎石鋪裝等也屬于滲透鋪裝。

(1)透水鋪裝對道路路基強度和穩定性的潛在風險較大時,可采用半透水。

(2)土地透水能力有限時,應在透水鋪裝的透水基層內設置排水管或排水板。

(3)當透水鋪裝設置在地下室頂板上時,頂板覆土厚度不應小于600 mm,並應設置排水層。

2.下沈式綠地

下沈深度指下沈式綠地低于周邊鋪砌地面或道路的平均深度,下沈深度小于100 mm的下沈式綠地面積不參與計算(受當地土壤滲透性能等條件制約,下沈深度有限的滲透設施除外),對于濕塘、雨水濕地等水面設施系指調蓄深度

透水鋪裝率=透水鋪裝面積/硬化地面總面積;

綠色屋頂率=綠色屋頂面積/建築屋頂總面積。

(1)下沈式綠地的下凹深度應根據植物耐淹性能和土壤滲透性能確定,一般爲100-200 mm。

(2)下沈式綠地內一般應設置溢流口(如雨水口),保證暴雨時徑流的溢流排放,溢流口頂部標高一般應高于綠地50-100 mm。

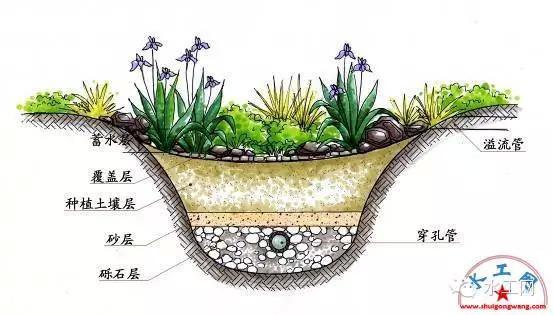

3.生物滯留設施

(1)對于汙染嚴重的彙水區應選用植草溝、植被緩沖帶或沈澱池等對徑流雨水進行預處理,去除大顆粒的汙染物並減緩流速;應采取棄流、排鹽等措施防止融雪劑或石油類等高濃度汙染物侵害植物。

(2)屋面徑流雨水可由雨落管接入生物滯留設施,道路徑流雨水可通過路緣石豁口進入,路緣石豁口尺寸和數量應根據道路縱坡等經計算確定。

(3)生物滯留設施應用于道路綠化帶時,若道路縱坡大于1%,應設置擋水堰/台坎,以減緩流速並增加雨水滲透量;設施靠近路基部分應進行防滲處理,防止對道路路基穩定性造成影響。

(4)生物滯留設施內應設置溢流設施,可采用溢流豎管、蓋篦溢流井或雨水口等,溢流設施頂一般應低于彙水面100 mm。

(5)生物滯留設施宜分散布置且規模不宜過大,生物滯留設施面積與彙水面面積之比一般爲5%-10%。

(6)複雜型生物滯留設施結構層外側及底部應設置透水土工布,防止周圍原土侵入。如經評估認爲下滲會對周圍建(構)築物造成塌陷風險,或者擬將底部出水進行集蓄回用時,可在生物滯留設施底部和周邊設置防滲膜。

(7)生物滯留設施的蓄水層深度應根據植物耐淹性能和土壤滲透性能來確定,一般爲200-300 mm,並應設100 mm的超高;換土層介質類型及深度應滿足出水水質要求,還應符合植物種植及園林綠化養護管理技術要求;爲防止換土層介質流失,換土層底部一般設置透水土工布隔離層,也可采用厚度不小于100 mm的砂層(細砂和粗砂)代替;礫石層起到排水作用,厚度一般爲250-300mm,可在其底部埋置管徑爲100-150 mm的穿孔排水管,礫石應洗淨且粒徑不小于穿孔管的開孔孔徑;爲提高生物滯留設施的調蓄作用,在穿孔管底部可增設一定厚度的礫石調蓄層。

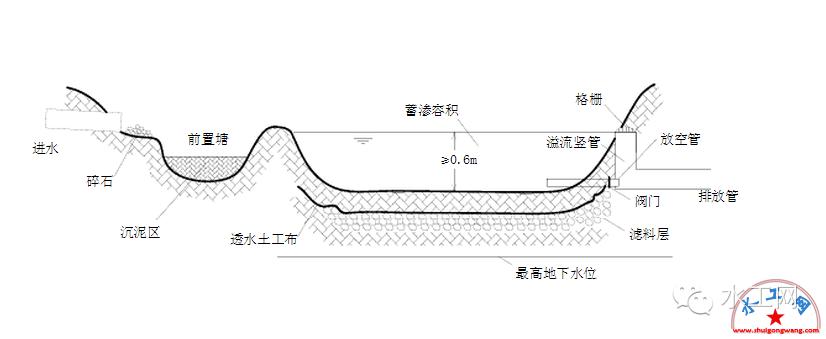

4.滲透塘(窪地,主要是下滲和精華,沒有雨水調用)

(1)滲透塘前應設置沈砂池、前置塘等預處理設施,去除大顆粒的汙染物並減緩流速;有降雪的城市,應采取棄流、排鹽等措施防止融雪劑侵害植物。

(2)滲透塘邊坡坡度(垂直:水平)一般不大于1:3,塘底至溢流水位一般不小于0.6 m。

(3)滲透塘底部構造一般爲200-300 mm的種植土、透水土工布及300-500 mm的過濾介質層。

(4)滲透塘排空時間不應大于24 h。滲透塘應設溢流設施,並與城市雨水管渠系統和超標雨水徑流排放系統銜接,滲透塘外圍應設安全防護措施和警示牌。

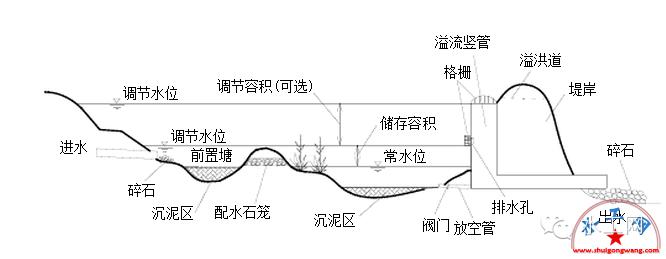

5.濕塘(雨水調蓄,有雨水再用的調節容積)

(1)進水口和溢流出水口應設置碎石、消能坎等消能設施,防止水流沖刷和侵蝕。

(2)前置塘爲濕塘的預處理設施,起到沈澱徑流中大顆粒汙染物的作用;池底一般爲混凝土或塊石結構,便于清淤;前置塘應設置清淤通道及防護設施,駁岸形式宜爲生態軟駁岸,邊坡坡度(垂直:水平)一般爲1:2-1:8;前置塘沈泥區容積應根據清淤周期和所彙入徑流雨水的SS汙染物負荷確定。

(3)主塘一般包括常水位以下的永久容積和儲存容積,永久容積水深一般爲0.8-2.5 m;儲存容積一般根據所在區域相關規劃提出的“單位面積控制容積”確定;具有峰值流量削減功能的濕塘還包括調節容積,調節容積應在24-48 h內排空;主塘與前置塘間宜設置水生植物種植區(雨水濕地),主塘駁岸宜爲生態軟駁岸,邊坡坡度(垂直:水平)不宜大于1:6。

(4)溢流出水口包括溢流豎管和溢洪道,排水能力應根據下遊雨水管渠或超標雨水徑流排放系統的排水能力確定。

(5)濕塘應設置護欄、警示牌等安全防護與警示措施。

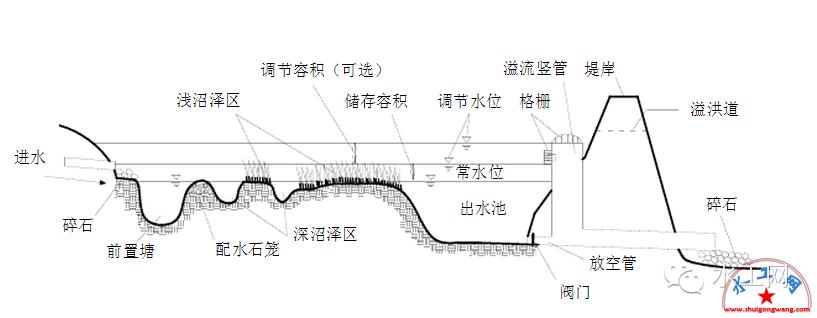

6. 雨水濕地

(1)進水口和溢流出水口應設置碎石、消能坎等消能設施,防止水流沖刷和侵蝕。

(2)雨水濕地應設置前置塘對徑流雨水進行預處理。

(3)沼澤區包括淺沼澤區和深沼澤區,是雨水濕地主要的淨化區,其中淺沼澤區水深範圍一般爲0-0.3 m,深沼澤區水深範圍爲一般爲0.3-0.5 m,根據水深不同種植不同類型的水生植物。

(4)雨水濕地的調節容積應在24h內排空。

(5)出水池主要起防止沈澱物的再懸浮和降低溫度的作用,水深一般爲0.8-1.2 m,出水池容積約爲總容積(不含調節容積)的10%。

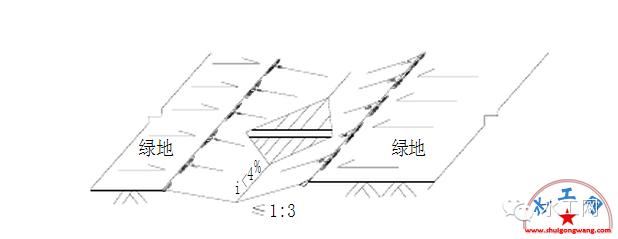

7.植草溝

(1)淺溝斷面形式宜采用倒抛物線形、三角形或梯形。

(2)植草溝的邊坡坡度(垂直:水平)不宜大于1:3,縱坡不應大于4%。縱坡較大時宜設置爲階梯型植草溝或在中途設置消能台坎。

(3)植草溝最大流速應小于0.8m/s ,曼甯系數宜爲0.2-0.3。

(4)轉輸型植草溝內植被高度宜控制在100-200 mm。

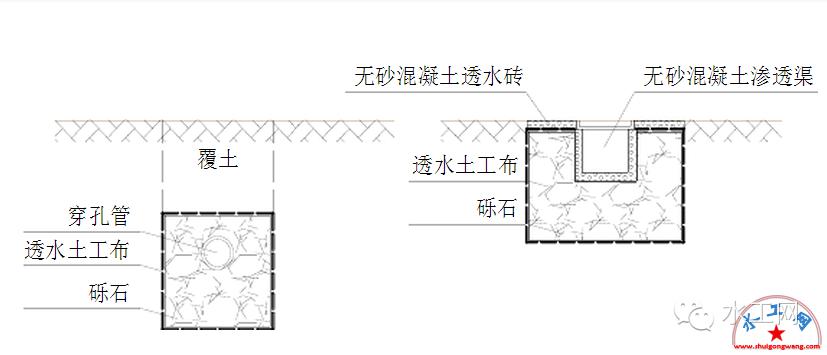

8.滲管/渠

(1)滲管/渠應設置植草溝、沈澱(砂)池等預處理設施。

(2)滲管/渠開孔率應控制在1%-3%之間,無砂混凝土管的孔隙率應大于20%。

(3)滲管/渠的敷設坡度應滿足排水的要求。

(4)滲管/渠四周應填充礫石或其他多孔材料,礫石層外包透水土工布,土工布搭接寬度不應少于200 mm。

(5)滲管/渠設在行車路面下時覆土深度不應小于700 mm。

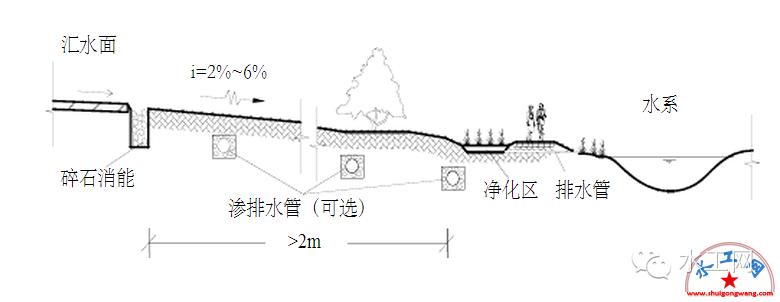

9.植被緩沖帶

植被緩沖帶爲坡度較緩的植被區,經植被攔截及土壤下滲作用減緩地表徑流流速,並去除徑流中的部分汙染物,植被緩沖帶坡度一般爲 2%-6%,寬度不宜小于2 m。

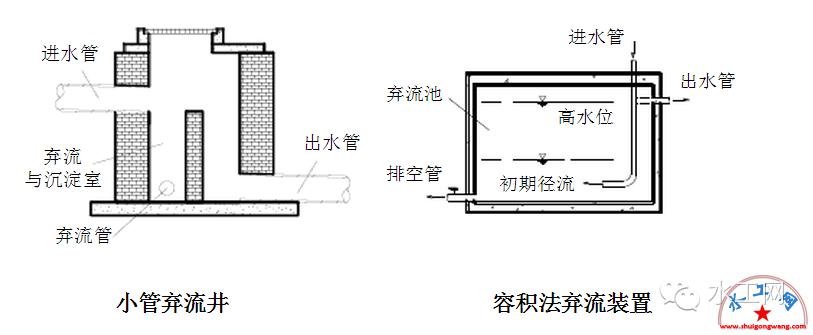

10.初期雨水棄流設施

常見的初期棄流方法包括容積法棄流、小管棄流(水流切換法)等,棄流形式包括自控棄流、滲透棄流、棄流池、雨落管棄流等。適用于屋面雨水的雨落管、徑流雨水的集中入口等低影響開發設施的前端。

綠澤環保借鑒國外城市海綿化建設的經驗,結合我國實際情況,最新研發出了適合我國的雨水收集處理設備,歡迎新老客戶來電咨詢。

|

简体

繁體

English

简体

繁體

English